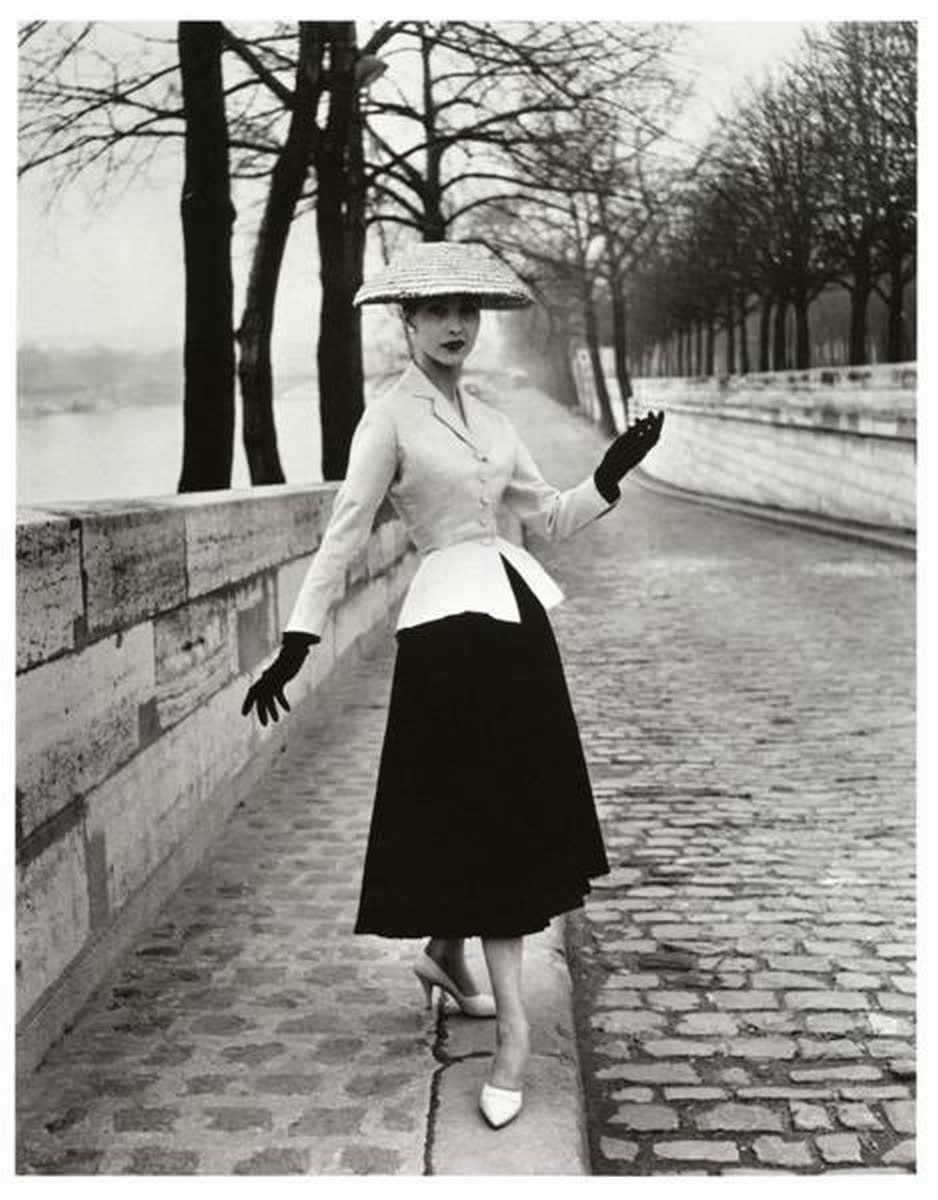

“Si, dans l’histoire de la mode, il est pratiquement impossible de dater avec précision les changements qui se sont succédés, la première collection du styliste français Christian Dior, présentée en 1947, fait exception à la règle. En effet, la naissance de son New Look dans la mode féminine marque très nettement le passage entre deux époques. Celle qu’on abandonnait, liées aux habitudes du passé, et celle qu’on embrassait, riche en nouvelles idées destinées à la fameuse société d’après-guerre, avide de changements, désireuse de changer de peau, et donc de vêtements.

|

|

Dior reproposait aux femmes la jupe à la cheville et la taille de guêpe et, pour accompagner cette nouvelle image de la féminité, inventait de nouvelles proportions aux chaussures, en accord avec la nouvelle longueur de ses vêtements. Avec Dior, c’est aussi l’art de la haute-couture qui renaît de ces cendres, un art qui donne naissance à des formes différentes, où l’harmonie stylistique et l’exécution reposent, entre autres, sur des matières et des techniques inédites. Les tissus synthétiques, en général, et élastiques en particulier, qui, pendant la guerre, avaient largement eu l’occasion de faire leurs preuves, virent grandir leur popularité. Côté chaussure, la découverte de nouvelles colles et l’apparition de nouveaux procédés de fabrication permirent de mettre au point des modèles, des talons et des semelles inédites.

C’est à cette époque que le talon aiguille et la forme élancée prirent le pas sur les vieux modèles: la chaussure médiévale venait de mourir, remplacée par une chaussure plus irrationnelle. C’était le symbole de l’élégance, celui de la Grande Dame des années Cinquante. Des détails d’une féminité éclatante qui, après les rigueurs de la guerre, marquaient le crépuscule du tailleur, un vêtement qui, pendant des années, avait était le basic le plus en vogue de toute garde-robe féminine. Inventé par Coco Chanel aux environs de 1920, il ne tolérait quel es chaussures sportives très british qui eurent vite fait de devenir de véritables anachronismes pour les fanas de la mode mais qui continuaient quand même à se vendre. Puis vint une période tranquille, où la vieille tradition et les nouvelles aspirations cohabitaient dans la plus parfaite harmonie.

Au début des années Soixante les formes des chaussures sont redimensionnées, les talons s’épaississent et les pointes s’arrondissent.

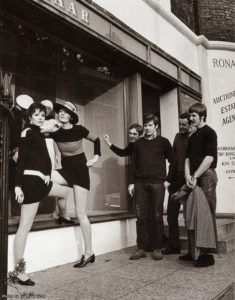

C’est vers la moitié des années Soixante et l’arrivée de Mary Quant que tout se mit à bouger. Mary Quant est une styliste anglaise qui a marqué un tournant dans l’histoire de la mode, qu’elle a carrément bouleversée, tant d’un point de vue commercial que du point de vue de l’image. Elle ouvre à Londres une boutique hors du commun, entièrement nouvelle dans sa conception, où les lumières et la musique deviennent une véritable attraction, et où elle propose des vêtements et des accessoires révolutionnaires.

|

|

Ses adeptes ne tardent pas à être très nombreux et tous les projecteurs de la mode internationale sont pointés vers l’Angleterre. Le phénomène Mary Quant s’étend comme une traînée de poudre qui ne recule devant aucune innovation. Au sein de ce véritable tourbillon, les chaussures, elles-aussi, se modifient radicalement. Les formes élancées cèdent la place à des semelles plus larges, des pointes arrondies et des talons aiguilles disparaissent au profit de talons plus grossiers de 5 à 8 centimètres de hauteur. Un vent de folie souffle sur les chaussures, qui se veulent pratiques et qui, quoi qu’il en soit, s’inscrivent dans la lignée des grands changements de la mode.

Après 1965, l’univers de la mode est à nouveau secoué par la naissance de la mini-jupe qui, liée au mouvement de révolte féminine, devient la bannière de cette mini-révolution. Toutes les femmes l’adoptent. Pendant l’hiver 68, on porte des manteaux longs et des talons plus plats que les saisons précédentes, qui permettent de marcher plus vite, car les rythmes s’accélèrent. Les bottes agrémentées de boucles et de lacets grimpent le long des mollets, atteignent le genou et le dépassent même quelque fois ; réalisées, entre autres, avec des matières synthétiques, elles sont de plus en plus moulantes et font la pige aux collants.

Après 1965, l’univers de la mode est à nouveau secoué par la naissance de la mini-jupe qui, liée au mouvement de révolte féminine, devient la bannière de cette mini-révolution. Toutes les femmes l’adoptent. Pendant l’hiver 68, on porte des manteaux longs et des talons plus plats que les saisons précédentes, qui permettent de marcher plus vite, car les rythmes s’accélèrent. Les bottes agrémentées de boucles et de lacets grimpent le long des mollets, atteignent le genou et le dépassent même quelque fois ; réalisées, entre autres, avec des matières synthétiques, elles sont de plus en plus moulantes et font la pige aux collants.

C’est aussi à cette époque que s’affirme l’unisex : les hommes se laissent pousser les cheveux jusqu’aux épaules. Le soir, il et elle adoptent le smoking. Les femmes portent des pantalons sur des collants colorés et des chaussures noires masculines; les jeans, véritables traits d’union entre les deux sexes, font un malheur. Le succès universel de ces pantalons impose un nouvel aspect aux chaussures, qui deviennent de véritables mastodontes perchés sur un talon compensé de 4 centimètres. Pour le plaisir d’apparaître plus grands et plus minces dans leurs pantalons moulants à pattes d’élephant, les femmes et les hommes s’en emparent avec avidité. Aujourd’hui, ces modèles révèlent une infinité de détails intéressants et intelligents.

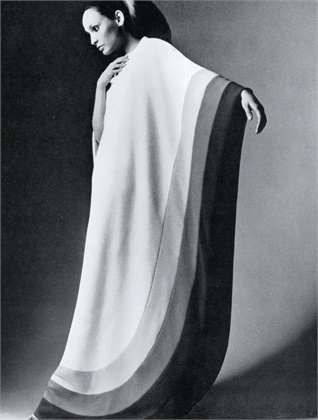

Au début des années Soixante-dix, se manifestent les premiers Symptômes de la tendance ethnique, avec son cortège de franges indiennes et de mocassins, de carreaux et de fleurs. Les jeunes filles en fleurs, justement, arpentent l’Europa chaussées de sabots et une foule bariolée vêtue de kafkans africains ou de fourrures de Mongolie crée une joyeuse confusion qui durera encore pendant quelques années.

|

|

|

Au sein de cette douce folie, la rigueur devient un besoin qui se traduit par le retour du tailleur classique que l’on porte avec des chaussures plus fines et des talons fins, à défaut d’en revenir aux talons aiguilles. Les grandes révolutions s’étant taries, les maisons de couture reprennent les thèmes fondamentaux de leurs collections, en jetant un coup d’œil nostalgique sur le passé, comme le fait aujourd’hui la mode. Et, parmi les différentes propositions, les chaussures plus ou moins sportives et la hauteur du talon caractérisent déjà l’ensemble. C’est le début de l’ère où mode rime surtout avec marketing et industrie, et où le nom du styliste devient un véritable talisman, un label d’élégance. Et le passé revient, revu et corrigé par la créativité du moment”.

Citant: Nella Zanotti; toutes les photos des chaussures dans les diapositives sont de Pier Luigi Omodeo Salè (Pigi)

Estratto dal libro: “CALZATURA, documenti di fotografia dagli anni ’50 agli anni ‘70” (première édition, Septembre 1990)

Ed. S.E.R. Milano en collaboration avec VeroCuoioItaliano

Recherche Photographique et Bibliographique par: Barbara Placidi

facebook

facebook  instagram

instagram  x

x